|

|

|||||||||||||||

Frédéric GIMELLO-MESPLOMB, Maître de conférences |

||||||||||||||||

| f |

||||||||||||||||

En 1903, le titre de la première revue consacrée au cinématographe, Le Fascinateur, indique clairement quelles angoisses les « images mouvantes » avaient suscité chez les moralistes de la Bonne Presse catholique, champions intransigeants de la vertu, qui en furent les instigateurs. Il n’empêche, Le Fascinateur, puis Phono-Ciné (en avril 1905, devenu Phono-Ciné-Gazette en octobre de la même année), Ciné-Journal (en 1908), Le Courrier cinématographique (en 1911), L’Écho du cinéma devenu Le Cinéma et l’Écho du cinéma réunis (en 1912) font naître une presse d’un type nouveau qui, non contente de se vouer aux images animées, n’a de cesse de s’attirer la bienveillance d’une profession en plein essor : tourneurs(1), producteurs, distributeurs, exploitants en constituent la cible de prédilection. Composées d’annonces, de portraits d’artistes, de réflexions diverses sur l’évolution de l’économie et bientôt de l’art cinématographique, ces revues, dont le nombre s’accroît dans les années dix, se heurtent à un relatif encombrement du marché. Incapables de renouveler leur lectorat, soumises à la concurrence de la grande presse qui, en 1913-1914, ouvre ses colonnes à de régulières chroniques cinématographiques, elles sont, pour la plupart, balayées par la guerre.

C’est alors que survient Le Film qui prend le parti de s’adresser non plus à la corporation cinématographique, mais bien au public. Repris par Henri Diamant-Berger en février 1916 après une éphémère parution au printemps 1914, ce titre entreprend de se consacrer à un exercice encore neuf qui témoigne d’une ferme volonté de légitimation du cinéma comme art : la critique cinématographique. Louis Delluc quitte Le Film à l’automne 1918 ; il nourrit l’espoir de créer une revue financée par les annonces cinématographiques, mais qui préserverait son indépendance grâce à un lectorat élargi. Il souhaite s’inspirer de Vogue, « qui est devenue en fait la chronique théâtrale, artistique et mondaine de Londres, en même temps que de New York et de Paris(2) ». En tablant sur un tirage de 10 000 exemplaires, Delluc croit pouvoir fixer le prix de vente au numéro à 2,50 FF, pour une centaine de pages dont les deux tiers seraient dévolus à la publicité, et dans lesquelles la photographie doit occuper une place de tout premier plan. Malgré toutes leurs qualités (publication régulière des programmes des salles parisiennes, organisation de concours de scénarios et d’affiches, invitations à des séances de « ciné-club », conférences accompagnées de projections sur l’art cinématographique), ni Le Journal du ciné-club en janvier 1920, ni Cinéa en mars 1921, les deux titres fondés par Delluc, ne seront à la hauteur de telles ambitions. Les années 1917 à 1921 n’en furent pas moins décisives, car elles virent la naissance de plus d’une dizaine de titres spécialisés. Le Tout-Cinéma : annuaire général illustré du monde cinématographique, dont la première édition datée de 1922 paraît fin 1921, recense 23 « journaux et revues cinématographiques ». Ils se répartissent en deux grandes catégories, les organes corporatifs (La Cinématographie française créée en 1918 et dirigée par Paul de la Borie, Hebdo-Film en 1916 avec André de Reusse, Le Cinéopse en 1919 avec G.-M. Coissac ou encore Le Courrier cinématographique fondé par Charles Le Fraper en 1917) et les périodiques destinés au public (outre Cinéa et Le Film déjà cités, mentionnons Cinémagazine de Jean Pascal et Adrien Maître à partir de 1921, et Ciné pour tous créé par Pierre Henry en 1919). Quant à la Gazette des sept arts de Ricciotto Canudo, dont la contribution au débat sur le statut artistique du cinéma est essentielle, sa première livraison date du 15 décembre 1922. Le nombre des revues spécialisées, globalement stable jusqu’au milieu de la décennie, ne cesse de croître par la suite pour atteindre 35 à Paris et 14 en province fin 1927 d’après le Tout-Cinéma (édition 1928). Encore ces chiffres ne prennent-ils pas en considération les quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, dotés d’une rubrique cinématographique que le Tout-Cinéma évalue à 25 en 1922. Après les signes avant-coureurs des années 1900-1910, la dernière décennie du muet correspond bien à l’essor d’un discours journalistique où s’affrontent contraintes industrielles et nécessité critique. Nous y reviendrons. La survie des plus « cinéphiles » de ces revues(3) s’avère toutefois difficile. Entreprises fragiles, soucieuses de fidéliser leurs lecteurs en créant des associations amicales ou de soutien du film français visant à leur attribuer quelques avantages (conférences gratuites, visites de studios, projections « privées », etc.), les journaux spécialisés ont connu des fortunes diverses, allant de la disparition pure et simple (Le Journal du ciné-club, la Gazette des sept arts) à la fusion avec un autre organe de presse (Cinéa et Ciné pour tous en 1923, par exemple). De fait, les seules revues cinématographiques à connaître une relative stabilité financière sont les corporatifs. Bruno Quattrone estime leur tirage à 2 000 exemplaires(4) (à titre de comparaison, le tirage du Film variait entre 1 000 et 1 500 exemplaires). Très vite, de nouveaux périodiques attirent massivement un public habitué des salles et proche de ce que l’on appellera plus tard « le cinéma du samedi soir ». Reprenant à leur compte la tradition du feuilleton populaire publié au plancher des grands quotidiens du XIXe siècle, Le Film complet (en novembre 1922) ou plus tard La Petite Illustration cinématographique, issue de la revue L’Illustration, se spécialisent dans la production de « ciné-romans », dont la parution est liée à la sortie du film. D’abord bihebdomadaire, Le Film complet devient trihebdomadaire en 1927, preuve de son immense popularité. La même année que ce dernier, le groupe de presse Offenstadt, qui en est le propriétaire, lance Mon Ciné où (comme dans Cinémagazine, d’ailleurs) les « films racontés » occupent une place non négligeable. Autre exemple, Ciné-Miroir est lancé le 1er mai 1922 par Jean Dupuy, directeur du Petit Parisien, quotidien du consortium de Jean Sapène dont la puissance s’étend du Matin à la Société des Cinéromans. L’hebdomadaire s’adresse ouvertement à un public familial et les pages en sont rythmées d’interviews, de portraits de vedettes et des inévitables films racontés. Leur seul coût n’explique pas le succès de ces titres (Ciné-Miroir vaut 60 centimes en 1926, Le Film complet 30 centimes en 1927), et comme l’écrit Alain Carou, ils témoignent, par ailleurs, « d’une mise en page moderne et inventive, qui valorise à l’extrême l’illustration photographique et, dans l’image, les corps en action(5) ». Nul besoin de préciser que la critique cinématographique est bannie de ce genre de publications où l’on se contente de célébrer la production française de l’époque, tant est grande la proximité entre ces organes de presse et une partie de l’industrie cinématographique. Il en est de même pour la presse corporative, dont les enjeux économiques sont travestis en déclarations patriotiques avec un unique mot d’ordre : le cinéma français doit retrouver son lustre d’avant-guerre.

Après 1918, le cinéma français a définitivement perdu sa prééminence sur la production mondiale, au profit des films américains dont le surgissement sur les écrans de l’hexagone fut une révélation pour nombre de jeunes cinéphiles. Colette la première, puis Blaise Cendrars ou Louis Delluc entrent alors en cinéma comme on entre en religion, grâce à la découverte des Chaplin, des Griffith et surtout de Forfaiture de Cecil B. De Mille (sorti en France en 1916). Pourtant, la suprématie absolue du cinéma américain est progressivement battue en brèche par la production allemande. Le tournant se situe très exactement entre 1926 et 1927, la part des films allemands sur le marché français passant de 5,7 % à 15,7 %, derrière les films américains(6), certes, mais distançant pour la première fois le cinéma français. Quant à la production nationale à proprement parler, elle oscille globalement entre 80 et 90 films par an entre 1924 et 1928, avec une exception pour l’année 1927 où elle n’excède pas les 59 titres. Les organes corporatifs se font l’écho de cette faiblesse du cinéma français, sous forme d’une longue déploration où l’on fustige la crise endémique des structures de production et de distribution du pays, caractérisées par une grande dispersion. Face à cette situation, il est d’usage d’insister sur l’inventivité dont firent preuve les cinéastes français (Louis Delluc, Jean Epstein, Abel Gance, Marcel L’Herbier, René Clair et d’autres encore) en cette ultime décennie du cinéma muet qui fut aussi celle des avant-gardes. À quelques exceptions près toutefois (Napoléon d’Abel Gance en 1927 ou Un chapeau de paille d’Italie de René Clair en 1928), leurs films ne rencontrèrent qu’un écho limité. Pour autant qu’on puisse en juger en l’absence de statistiques de fréquentation, les grands succès de la décennie, tout en s’en inspirant parfois, n’empruntent que d’assez loin à la syntaxe de l’avant-garde.

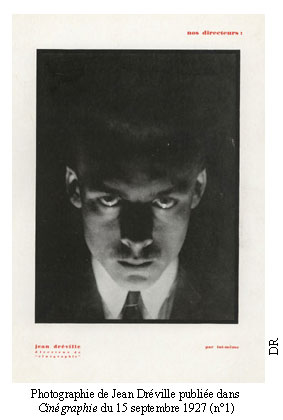

C’est donc non sans courage que les journalistes de ces dernières revues usent d’une certaine liberté de ton : ils déplorent la médiocrité de la production française et appellent les spectateurs à contrecarrer l’inintelligence de certains films en boycottant les salles dont la programmation laisse à désirer. Rare et précieuse autonomie qui se heurte parfois brutalement à une presse aux ordres. Les réponses envoyées à Léon Moussinac pour une enquête sur la critique parue dans L’Humanité en 1926 témoignent du marasme déontologique dans lequel est plongée la presse cinématographique ; pour René Bizet, « les dix voix qui essayent de se faire entendre sont étouffées par les cent voix dorées des agents de publicité qui se camouflent en critiques ». Moussinac lui-même doit à son indépendance d’être condamné en mars 1928 par le tribunal civil de la Seine à 500 francs de dommages et intérêts pour une critique défavorable de Jim le Harponneur, film américain distribué par la Société des Cinéromans. Celle-ci sera déboutée en appel deux ans plus tard. Entre-temps, une nouvelle génération de critiques, formée à Cinémagazine, a rejoint Photo-Ciné, Cinégraphie et On tourne, les trois revues fondées et dirigées par Jean Dréville. Hubert Revol, Cecil Jorgefélice et Michel Gorel tirent à boulets rouges sur les porte-paroles de l’industrie cinématographique, Charles Le Fraper (Le Courrier cinématographique), André De Reusse (Hebdo-Film), Jean Chataigner (La Critique cinématographique). Pour Jorgefélice, le jugement sur la presse cinématographique est sans appel : « dans toutes les branches de l’activité journalistique, le niveau intellectuel et surtout moral est lamentable. Dans la presse sportive, et encore plus si possible dans la presse cinématographique, il est aboli(7) ». Pour survivre et garantir leur indépendance, les revues du début de la décennie avaient eu l’idée de fédérer leurs lecteurs dans des associations ou clubs (les Amis du Cinéma pour Cinémagazine, les Amis du Film français pour Mon Film).

Un bref regard sur le sommaire de ces revues ne laisse pas d’étonner, tant est grande la permanence d’un certain nombre de passages obligés depuis les Cinémagazine, Mon Ciné et autres Ciné-Miroir des années vingt. Reportages en studios, visites des coulisses, préparatifs de films jalonnent à l’identique leur lecture, tandis que brille immanquablement en couverture l’un des ressorts essentiels de la machine à fabriquer du rêve qu’est le cinéma : la star. Bien entendu, les pratiques publicitaires ont évolué, à l’image des groupes industriels qui président aux destinées du cinéma, et l’on accorde désormais une place de choix au box-office (Première et les suppléments hebdomadaires du Monde et de Libération), à l’actualité hollywoodienne (Studio) ou aux « nouvelles images » (jeux vidéo, internet, etc.) qui fédèrent dans un même enthousiasme Première, Les Cahiers du cinéma et Les Inrockuptibles. Reste que « l’étoile » de cinéma, ses représentations, sa biographie demeurent essentielles à la propagation d’icônes qui trouvent leur origine dans le « divisme » italien des années dix et le star-system émergent des années dites folles. Que l’on songe un instant seulement au culte dont firent l’objet Suzanne Grandais, disparue tragiquement dans un accident de voiture en 1920 et dont la tombe était régulièrement fleurie par les lecteurs de Cinémagazine ou de Mon Film, ou Raquel Meller, héroïne de la Carmen de Jacques Feyder (1926), que les Amis du Cinéma accueillaient avec force discours et bouquets à son arrivée dans les gares de province. Cas unique dans les annales de la presse cinématographique, Mon Ciné, entre 1924 et 1926, fut en effet à l’origine d’une publication exclusivement vouée au courrier des lecteurs. Véritable école du spectateur, Vous avez la parole, supplément mensuel de Mon Ciné, était jalonné d’aphorismes et de règles de bonne conduite – « Cinéphiles, soyez au cinéma ce que vous voudriez que soient vos voisins et tout le monde sera content » – parfois appelés à devenir autant de principes d’appréciation esthétique – « ne jugez jamais un film sur sa nationalité, mais bien sur sa valeur esthétique » ou « le jeu des artistes n’est pas tout dans un film, encore faut-il que les éclairages soient bien réglés et que les physionomies des artistes ne demeurent pas dans l’ombre ».

Les revues destinées au plus vaste public occupent, elles, un espace de médiation entre une conception élitaire de l’art cinématographique et le vaste champ des loisirs dont le cinéma devait être partie prenante au XXe siècle. Bien plus encore, elles innovent en proposant à leurs lecteurs les linéaments d’une culture nouvelle, « ignoble » au sens propre du terme, qui emprunte à la culture légitimée ses modes d’action et ses pratiques pour se métamorphoser en culture de masse. (1) Tourneurs : exploitants itinérants de cinéma, à l’époque le plus souvent forains. |

||||||